2025北方圏国際シンポジウム および査読誌OSPOR募集のお誘い

Announce of Mombetsu Symposium 2026 and Invitation to submit to OSPOR

■ 主 催 紋別市

■ 共 催 北海道大学北極域研究センター

■ 主 管 北方圏国際シンポジウム実行委員会

■ 後 援

-

国立極地研究所, (国研)海洋研究開発機構, 北海道大学低温科学研究所,

北見工業大学 東海大学札幌キャンパス, 東京農業大学生物産業学部,

東京海洋大学 北海道大学大学院水産科学研究院,

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター東京大学大気海洋研究所,

(国研)水産研究・教育機構水産資源研究所

(国研)宇宙航空研究開発機構, 北極環境研究コンソーシアム

(一財)リモート・センシング技術センター, (公社)日本雪氷学会,

(一社)日本海洋学会

(公社)日本気象学会, (公社)日本水産学会北海道支部, 国土交通省,

文部科学省, 水産庁, 北海道, 北見市, 網走市, オホーツク町村会,

(公社)北海道国際交流・協力総合センター

(公財)北海道環境財団,国際交流基金,(公財)オホーツク生活文化振興財団

(公財)札幌国際プラザ, 北海道新聞社,(株)北海民友新聞社

. ![]() 「開催概要」へ

「開催概要」へ ![]()

お知らせ

■2月12日(木) 発表要旨を公開しました..

■2月9日(月) 「参加概要」を載せました.

■2月9日(月) プログラムを載せました.

■12月2日(火) 発表申込の締切を12月9日(火)に延長しました.

OSPOR

北方圏国際シンポジウム(紋別)に関係の深い皆様、新しくシンポジウム実行委員長となりました大塚夏彦(オホーツク流氷科学センター)です。

紋別の北方圏国際シンポジウムの情報および査読誌 Okhotsk Sea and Polar Oceans Research (OSPOR) への応募情報をお知らせします。

査読付き論文 OSPOR (Okhotsk Sea and Polar Oceans Research, Vol. 10)

査読付き論文 OSPOR Vol. 10 を募集します.カメラレディ原稿6頁以内「主に理工学分野」

-

-

-

- <テーマ>

- 1) オホーツク海の環境

- 2) 極地の気象と海洋学

- 3) 寒冷地工学

- 4) 北極海航路

- 5) 地球温暖化と環境変化

- 6) リモートセンシング

- 7) 雪、氷、人間の生活

- 8) オホーツク海と極地海洋に関するその他のトピック

-

-

- ・投稿ジャンルは一般研究のArticle に加えてReview のジャンルがあります。

- 研究分野のレビューや解説、北方圏国際シンポジウムのWorkshop まとめなども歓迎します。

- ・申込み締切りは、2025年11月10日(月)※10月31日から変更しました.

- 投稿案内,原稿様式,テンプレートはこちら

.

.

投稿を考えている方や可能性のある方は、とりあえず事務局 (momsys(at)okhotsk-mombetsu.jp)、ならびに大塚 (giza1(at)giza-ryuhyo.com) までご一報ください。また周りの研究者や大学院院生にもお勧め下さるとありがたいです。

是非、よろしくお願いします。 委員長:大塚夏彦

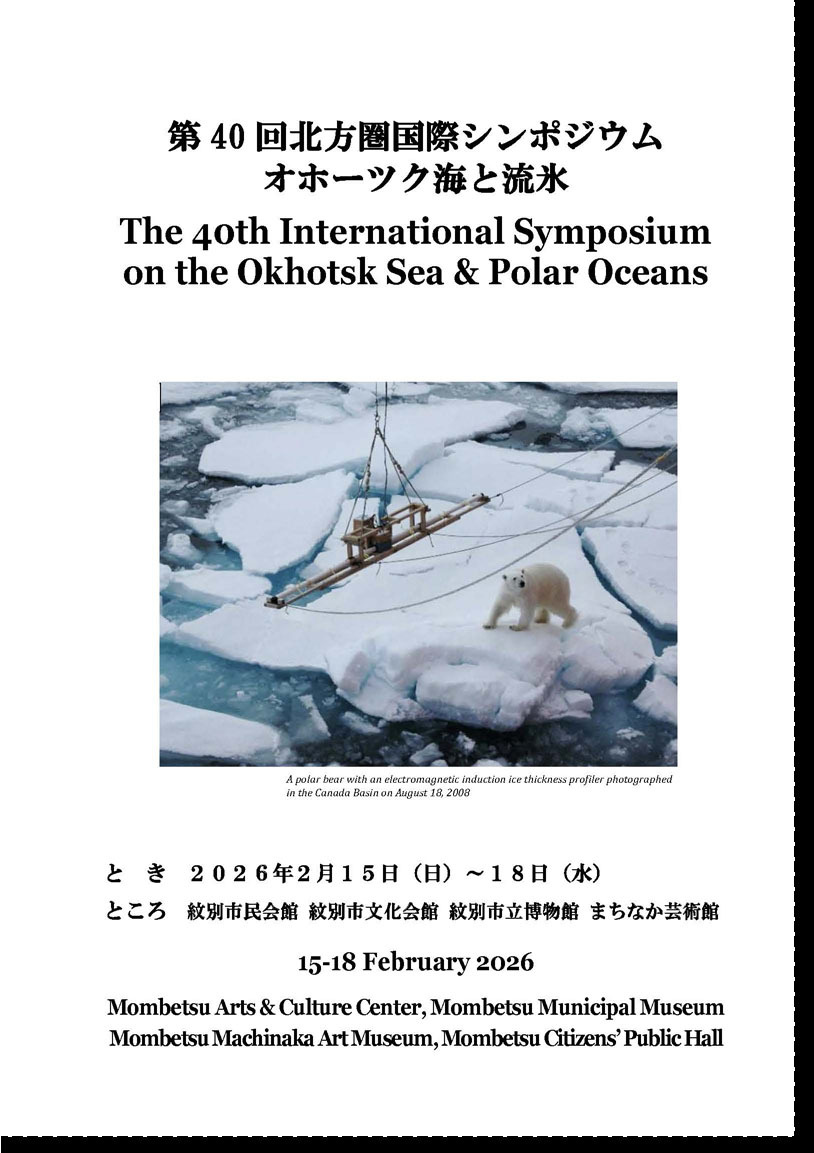

第39回北方圏国際シンポジウム「オホーツク海と流氷」

終了のお知らせ

- 皆様にご参加いただき第39回シンポジウムを無事終了することができました。

- ありがとうございました。

- 参加者の皆様には、意見、情報交換、交流を深める機会となって頂けたら幸いです。

- 次回、第40回シンポジウムは、日程が決まっています。

-

- 2月15日(日):開会式,レセプション

- 2月16日(月)〜18日(水): 学術分科会,

-

-

-

-

-

- ワークショップ,ポスターセッション

- 市民公開講座,子どもシンポジウム他

-

-

-

-

-

- 2月19日(木)〜20日(金):フィールドスタディー

- 2026年も皆様のご参加をお待ちしております。

2026年第40回のご案内

2026年第40回のご案内

第40回のプログラム(日本語のみ)

第40回のプログラム(日本語のみ) 第40回のプログラム(英語のみ)

第40回のプログラム(英語のみ)